Отец русского ленд-арта. Большое интервью с основателем «Никола-Ленивца» Николаем Полисским

Отец русского ленд-арта. Большое интервью с основателем «Никола-Ленивца» Николаем Полисским

Про Николая Полисского этим летом говорят больше, чем про какого-либо российского художника. Его деревянная «Колонна» на Красной площади и серия «Русская античность» в галерее ГУМ-Red-Line многих заставили вспомнить, а кого-то и узнать впервые имя отца-основателя крупнейшего в Европе арт-парка «Никола-Ленивец» и фестиваля «Архстояние», собирающего ежегодно тысячи человек в калужских полях и лесах. Николаю Полисскому 64, но в статусе мэтра он достаточно давно — с тех пор, как возвел целую череду ландшафтных арт-объектов в Никола-Ленивце, который за 20 лет ему удалось превратить практически в абсолютно счастливую деревню.

Полисскому хочется давать громкие прозвища вроде «Лесной царь», «отец "Архстояния", "гуру ленд-арта", но все, кто его знает, — и критики, и местные, и художники — зовут его по-свойски "дядя Коля". Дядя Коля, как часто бывает с мудрецами, кажется человеком простым и может найти общий язык с кем угодно — "хоть с бомжом, хоть с президентом". Свой "паблик-арт", который он часто делает из того, что под ногами, — снега, травы, палок, дерева, — он называет "архстоянием". Однажды появившись тут с идеей арт-проекта, он вернулся снова, построил из сена башню "Зиккурат" и сжег ее. Это стало началом новой жизни — и своей, и жизни никому не известной деревни.

Полисский уверяет, что в его деятельности нет никакой сакральности, но магнетизирует окрестности и людей так, что с каждым годом людей здесь все больше, и многие приезжают с идеями художественных проектов. Это можно назвать эффектом Полисского.

"Медиабашня", 2003 г.

Что в вашем детстве предопределило ваш творческий метод? Какие моменты вспоминаются?

Конечно, вспоминается, что часто я оказывался в деревне. Отец служил военкомом в малых городах — Торопце, Завидово, и мы часто жили в сельской местности. Но и Москва моего детства была окраиной. Сейчас это середина Кутузовского проспекта, а тогда был самый край, наши дома были почти на границе Москвы, дальше шла Поклонная гора, которую потом срыли при Брежневе, а мы там катались на санках. За Поклонной начиналась бескрайняя природная среда. Какие-то свалки, куда свозили строительный мусор, леса... Тогда детей не боялись выпускать из дома, и мальчишками мы постоянно пропадали в каких-то полях, лесах, в бесконечных приключениях, которые сейчас даже немножко страшно вспоминать. Чего мы только не жгли и не взрывали на этих свалках! И я не припомню, чтобы взрослые за нами особо следили. Мать не могла меня на обед зазвать, я все бегал где-то.

Потом, в начале 1960-х, построили Кутузовскую панораму (Бородинскую панораму на Кутузовском проспекте открыли в 1962 году. — Правила жизни). Это всех мальчишек нашего дома подняло на какую-то недосягаемую высоту. Сейчас даже представить себе трудно, что значила Кутузовская панорама! Туда очереди были больше, чем к Ильичу. И для нас это было очень круто! "Ты ТАМ живешь?! Да ты, наверное, каждый день туда ходишь?" — "Конечно!" Хотя, по правде, мне один раз лишь удалось туда попасть — не пробиться было! И вот эта свобода, полученная в детстве, наверное, сыграла свою роль.

Потом, конечно, все изменилось. Лет в десять в студии скульптуры в Доме пионеров я познакомился с художниками — у нас тогда преподавали приличные люди, из настоящей художественной среды. Они были знакомы и с Кабаковым, и с Булатовым, и со всей андерграундной средой. И я увидел этот мир искусства, который меня, конечно, заворожил. У нас была самая такая обычная советская семья, все другое, а тут передо мной открылся таинственный и свободный мир, и туда, конечно, затянуло. Дальше была художественная школа и прочая жизнь в культуре. Но прививка этой натуральной жизни, видимо, осталась. И, пройдя все школы, институты, Мухинское училище, "Митьков" (группа художников, сформированная в Ленинграде Дмитрием Шагиным, Александром Флоренским, Владимиром Шинкаревым и другими в 1980-е. — Правила жизни), московскую сумасшедшую жизнь, я вернулся на природу.

Вы как художник формировались в Петербурге — там, где учились?

Питер более классический, конечно, в Москве все поавангарднее всегда было. А там — "живопись, которой нужно служить", "Вечно живая картина", и вот во всем этом я варился, зная уже про то, что есть другое искусство, концептуализм и остальное. Даже пытался объяснять ребятам что-то про Кабакова, что есть другое искусство, но они хохотали просто. Это потом они к этому пришли. Но я изучал историю искусства с начала — от бизона до Барбизона. Учили хорошо. Одних историй искусств штук одиннадцать было. Но современное искусство, конечно, было в тайне.

А как вы рассказывали о Кабакове, даже интересно?

Сейчас и не вспомнить, так как все это через смешки было. Но я объяснял, что человек исследует жизнь не как мы, продолжатели какой-то живописной французской школы, варимся в стилистиках, — а исследует эту советскую жизнь, ту, что нас окружает, подробно, внимательно, с собиранием бумажек и артефактов. Раздавался жуткий топот и хохот, и мне приходилось более сильные выражения применять... Но живопись и меня все-таки увлекла, что поразительно. И сейчас я очень много встречаю людей, которые в этой культуре так и остались. Это уже новая академическая культура, идущая скорее от авангардной, но все-таки традиция, которой надо следовать. Я, конечно, тоже долго на этом сидел и очень хотел вырваться, но не отпускало.

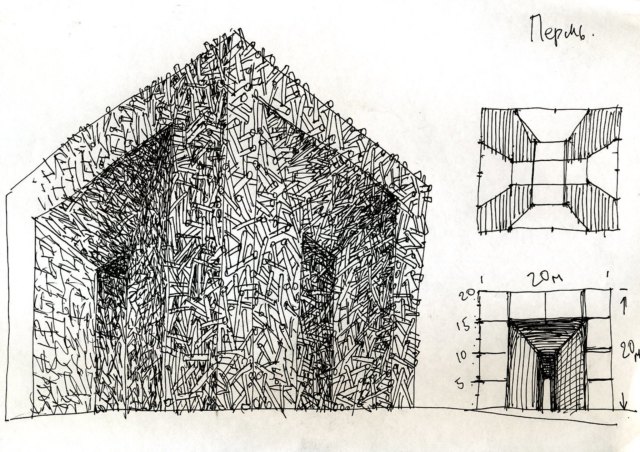

Сверху: рисунки Ворот Перми, 2011 г.

Снизу: живопись Николая Полисского, сделанная в Никола-Ленивце до 1997 г., из цикла "Двадцать видов реки Угра"

Когда вы поступили в Мухинское училище в Ленинграде, не поступив в Москве в Строгановку, это был драматичный момент или приключение?

Да нет, ну конечно! Это самостоятельная жизнь! Отрыв от диктата родителей! Они уже по слухам только потом узнавали о моей жизни и о каких-то кошмарах. Я достаточно опасно жил, бог знает что творилось в той квартире, которую мне родители снимали. Страшно вспомнить. И какие дружки у меня были, и как я выпутался из всего этого... Жуть. Тогда была какая-то вдруг открывшаяся свобода, а власти еще не знали про все безобразия, которые может творить молодежь. Сейчас-то они все доподлинно по пунктам разузнают. А тогда нюх потеряли.

1970–1980-е — это время, когда в Петербурге происходила культурная рок-революция: Цой, Гребенщиков, "Митьки". С кем тусовались, с кем дружили?

Я учился в 1977–1982 годах. И все, конечно, там друг друга знали. Питер — это еще большая деревня, чем Москва. Это теперь уже история, а тогда все просто ходили друг к другу и дружили. С Флоренским Сашей (российский художник, один из основателей ленинградской арт-группы "Митьки". — Правила жизни) мы учились вместе в Мухинском училище. А подружились с первой минуты — как зашли в аудиторию, так и вышли корешами. По Мухе ходили королями. Мы что-то такое знали, чего не знали остальные, потому как они были еще более серые, чем мы. Если спрашивали про современное искусство — это к Полисскому и Флоренскому. Позже он женился на Оле Флоренской, она тоже с нами училась, но дружба наша продолжалась.

"Митьки" были придуманы позже. Цой тогда еще совсем мальчиком приходил в мастерскую к Андрюшке Медведеву (петербургский художник, фотограф и педагог, 1959–2010. — Правила жизни), и мы с ним общались. Группа "Кино" появилась позже, когда я уже уехал в Москву. А в те времена царствовал Гребенщиков, безусловно, и все только-только начиналось.

А как вы вернулись в Москву?

Я в армию пошел в Москве — как раз в день смерти Брежнева. В последний день перед уходом в армию я шел по Лубянке, а на здании КГБ развешивали траурные флаги — они уже знали, хотя не объявляли еще. Пока я служил в армии, Андропов и Черненко тоже умерли, а потом мы вышли — и появился Горбачев. Помню, я был в Питере, когда мы узнали про сухой закон. Естественно, тут же напились...

И как-то быстро-быстро пронеслись парадоксальные, противоречащие друг другу этапы. Москва тогда начала перетягивать центр силы на себя. Я продолжал общение с питерскими — мало того, моя мастерская на Остоженке стала штаб-квартирой "Митьков", которые тогда были на пике популярности. Помню, во Дворце молодежи устроили большую выставку с рок-концертом — выступали Гребенщиков, Скляр и много кто еще... И вот приезжают в Москву Шагин, Флоренский и Шинкарев и прямо с вокзала требуют у меня линейку, чтоб делить колбасу поровну и не объесть друг друга. Так что слава их не меняла, они продолжали культивировать жадность, вообще быть такими, какими и были всегда. Митьковская справедливость на грани жадности.

"Большой адронный коллайдер", 2009 г.

Нужно заниматься жизнью, а не политикой

Я еще общался с питерскими, но понемногу начал входить в новый круг знакомств. Алексей Тарханов (архитектор, журналист. — Правила жизни) вот знакомит меня, уж не помню с кем: "Николай Полисский, живописец". А мне отвечают: "А че, такие дураки еще есть?" И это, конечно, давило. Помню, обсуждал с Приговым, можно ли быть живописцем: "Ну, в принципе... Нельзя!" А Марат (Гельман) просто говорил: "Если б ты был одноногим африканцем и писал русские пейзажи, я б еще как-то заинтересовался, а так нет". Живопись была просто запрещена. У нас всегда так — это наше русское полное отрицание всего. Не плавное перетекание из одного в другое, а все, полный запрет, выкинуть за борт современности и забыть. И мне стало жутко интересно, было желание прорваться. И вот как-то раз Вася Бычков, мой друг по армии, уже директор ЦДХ к тому моменту, предложил сделать выставку живописи — у него между выставками был какой-то пробел. Какой-то девяносто затертый год шел. Когда тебе выставку предлагают за полтора месяца, да еще в зале на 2000 квадратных метров, где ярмарки проходили, это напряженно, но заманчиво. Я решился и быстренько намазал 100 картин. Ну, что-то уже было. Но, как и на новой выставке в ГУМ-Red-Line, я не выставляю старое. Не люблю старье — оно живет своей жизнью, но его не хочется показывать. И за эти полтора месяца я намазал вполне приличную выставку.

Создание "Вселенского разума", 2010 г.

Как бы вы описали свою живопись?

Ну, это живая такая цветная... мазня (хах). Очень яркое, вполне себе фигуративное, нарисованное пространство. Я всегда любил живой цвет, когда он сам по себе звучит, как в жизни трепещет какая-нибудь там листва, так и здесь — форма и цвет работают, это не тупое изображение. Но года через три я все это обрубил. Мне, видимо, нужна была одна выставка, и я понял, что надо что-то другое делать.

Потом был короткий период почти акционизма. Помню "Митьковскую елочку" в 1998 году выстроил — собрал живую пирамиду из настоящих митьков (участники группы и те, кто имел право ими называться. — Правила жизни) на Манежной площади. Еще я придумал сделать такой проект — подбрасывание бескозырок в генштабе. Рота матросов подбрасывает бескозырки. Мой друг, художник Сережа Лобанов съездил в Питер и договорился с начальством военно-морской части. Тогда это было как-то легко, художников воспринимали, с ними договаривались. Мы были знакомы с Музыкантским, префектом Центрального округа, и все было разрешено. Капитан выстроил роту, придумал для них какие-то команды, и они действительно подбрасывали бескозырки. А вокруг генштаба на баннерах были картины на военно-морскую тематику. Очень здорово получилось. Заметные тогда истории были. И мы не знали тогда, что это паблик-арт или акционизм.

И нельзя, чтоб все слишком красиво и слишком весело было...

Потом Марат придумал выставку "Водка" — она тоже сильно прозвучала. Я проектировал Митьковский вытрезвитель. Все было полосатенькое и полосатые смирительные тельняшки. Тогда все придумывалось и устраивалось легко! Я понял, что могу креативить сколько угодно, без проблем. Но я от этого решил полностью отказаться позже, потому что это не задача художника — креативное мышление. Многие на этом сидят, конечно, но эта придумка никуда не ведет. Художник — это что-то другое. Это путь какой-то более сложный, более тонкий, и нельзя, чтоб все слишком красиво и слишком весело было... На чем-то надо основываться более серьезном, вдумчивом, глубоком. Нельзя по верхам скакать. Но из меня тогда перло просто. Общую тельняшку сделали... Еще, помню, у Кати Нестеровой был хороший проект — она одела лошадей в попоны разных художников. И я тоже сделал попону-тельняшку, и моя лошадь в яблоках была, вязаных, и они скакали, когда она прыгала. Это было "вкусно", и вот весь этот креатив похож на гастрономию, обжорство! А главное, все замечают, приходят, радуются.

1990-е и начало 2000-х, конечно, шикарное время было для художников, просто восторг! И было понятно, от чего ты отказываешься — от сидения в мастерской, рисования каких-то тухлых картин, и вот кто тогда не вышел из мастерской, тот навсегда там и остался.

А как вы впервые попали в Никола-Ленивец?

В 1987 году у многих моих друзей и у меня были маленькие дети, и мы искали, где бы построить дачу. И вот мой друг Вася Щетинин поехал к семье нашего друга, архитектора Леши Улинича на дачу, посмотрел, походил и прям загорелся. Место к тому времени было опустевшее. Там жили две старушки и дядя Ваня. Вася нашел рядом с церковью место, в котором мы стали строиться и так и живем. Тогда еще совершенно непонятно было, во что это выльется. Но нам всем хотелось жизни на природе. Ни о каком искусстве речи не шло. Первыми поселенцами были Вася Щетинин, архитектор Александр Горячев с семьей, врач, и я художник. Потом здесь построился дизайнер Василий Копейко. А через некоторое время сюда приехала еще маленькая Юля Бычкова с мамой Анной (архитектор, директор арт-парка "Никола-Ленивец". — Правила жизни). Жить в деревне, строиться было достаточно сложно — ни денег, ни материалов не было, но как-то начали, и в течение лет четырех здесь уже появились дачи, где росли и нынешние руководители "Архстояния" и "Никола-Ленивца".

Во время фестиваля "Архстояние", 2020 г.

Владимир Астапкович / РИА Новости

В 2000 году вы здесь инициировали первые арт-проекты: "Снеговики" и "Зиккурат". Они все и определили, получается?

Да, все началось зимой 2000 года. В начале января мы большой командой художников и архитекторов были в Нижнем Новгороде на обсуждении будущего филиала ГЦСИ в нижегородском Арсенале. Было очень много снега вокруг. Я дремал в автобусе. И вдруг эти снеговики прямо мгновенно встали у меня в голове. И я поехал в Николу-Ленивец. А был мороз, самим не слепить столько снеговиков. Я сказал дяде Юре: "Бери мужиков, 10 рублей за снеговика, пускай слепят". Нарисовал эскиз и забыл. И вот он через недели две звонит: "Ну что, приезжай! Все готово". И где-то 23 февраля мы с моими друзьями, художниками Костей Батынковым и Сережей Лобановым приехали и были потрясены. Нашли фотоаппарат, стали снимать. Потом показали фотографии Василию Бычкову, и он предложил выставить их на "Арт-Москве". И я почувствовал, как эту историю оценили. Тогда все чем-то совершенно другим занимались. А тут такой импрессионизм XXI века. Мы произвели полный фурор, но все говорили: "Это твоя лебединая песня! Ты лучше ничего не сделаешь"...

И тут нужно было правильно поступить. Первый-то раз все правильно получается. А второй... Я должен был сохранить то же место, только уже летом. И снова взять то, что под ногами. Тогда был снег, а тут сено! А что из травы делать? Из травы нужно делать только стог. Но хотелось придать этому пафоса. Меня вот часто спрашивают о сакральности — с сакральностью плоховато, но какой-то пафос нагнать, чтобы форма напоминала о чем-то значимом, это да. Я долго крутил-вертел, а потом понял, что большой стог можно сделать только пандусом по спирали. И получился винт, который всем напомнил месопотамский зиккурат.

И все собралось в силу предположительной мысли о том, что эту землю надо использовать и людей свободных тоже. И все самым шикарным образом было подтверждено. Вдруг вся деревня пришла помогать. Сперва я, конечно, договорился с местными алкоголиками, которые были свободны. Это были советские, шикарнейшие люди, объекты! Я их воспринимал как абсолютное искусство. Сейчас у нас ребята, которых можно назвать художниками, помощниками, соавторами, они другие. А эти были просто суть земли, они прям врастали в это искусство. Когда они косили, никакого мастерства в съемке не нужно было. Просто снимай. А как одевались!.. Мы привозили вещи из гуманитарной помощи. И вот Женька в майке с Chanel на груди, нечесаный, бородатый. И никто это не режиссировал, никто никого не одевал. Просто случайно вынул "шанель" из мешка.

Это удивительно, но когда ты что-то правильно в каком-то мистическом смысле придумал, то все начинает работать и тебе помогать. Ты только потом понимаешь, что все складывается благодаря силе замысла. И деньги откуда-то появляются. Как? Я смею надеяться, что от правильности замысла. В какой-то момент быть не демиургом, а медиумом, слушаться судьбы. Нужно понять судьбоносные вещи и им следовать.

"Зиккурат", 2000 г.

Слева: "Акведук", 2002 г.

Справа и далее: "Снеговики", 2000 г.

Когда наступило понимание, что надо жить в Никола-Ленивце?

Я потихоньку переезжал. Конечно, меня Москва долго-долго не отпускала. Потом нас благодаря проектам в Никола-Ленивце стали приглашать что-то делать за границей. Появились возможности какие-то. Материальное имеет значение, направляет тебя. Ты же завоевываешь эти права постепенно. И, наконец, я всю жизнь и все дела перетащил туда, потому что это стало во всех отношениях правильнее, выгоднее. Я больше не держался за мастерскую на Остоженке — в Никола-Ленивце у меня и помощники, и материалы, и огромная мастерская.

В начале 2000-х арт-бизнес в России стал поднимать голову, а в 1990–2000-х русские художники активно ездили по миру. А вы в деревню, значит?

Да-да-да, но прямо со "Снеговиков" нас заметил Французский культурный центр и позвали в Кардифф на довольно солидную выставку в Фонде Cartier в Бретани. Участвовали Оля Чернышева, Александр Пономарев, Петлюра, а Катя Деготь у нас была искусствовед. А оттуда меня позвали на юг Франции, в маленький город Ди. Все благодаря культурному атташе в России Анн Делюфре и Оле Мохровой из Французского культурного центра. Они с первых акций в Николе за нами следили. Это было открытие другой жизни. Маленький французский город мог позволить себе пригласить Улицкую, Ерофеева, Пригова, Марлена Хуциева, нас... И все соглашались, приезжали. И казалось, так будет всегда. И я тогда укрепился в идее, что это все нужно не только мне.

А когда впервые приехало прямо по-фестивальному много народу в Николу?

На сожжение "Медиабашни" в 2005 году — это была первая наша Масленица и первый раз, когда народу тысячи полторы приехало. Четыре камеры приехало. Башню сжигал Герман Виноградов — он и Сенную башню сжигал, народ его на ура принимает, а Никола-Ленивец не всех принимает. С 2005 года и начали делать большие истории. И потом я понял, что надо фестиваль делать, чтобы развивать "Николу". И фестивалем уже занялись дети (Иван Полисский, Юлия Бычкова). Это было правильное решение — доверить им вести дела. Когда они были маленькие, непонятно было, потянут ли они, — а сейчас стали такие монстры. Важно, чтобы они правильно действовали, без широкошагания, иначе можно штаны порвать. Я-то в свое время удержал ситуацию: у меня хоть и пытались что-то отнять, но так и не вышло это. Надо понимать, что если рулить обычными технологиями управления, при помощи денег и бизнес-планов, отнять все довольно просто. Так что риск есть, конечно. Но пока никто ничего другого, лучшего на этом месте предложить не может. Но жизнь меняется, если ты делаешь какое-то хорошее, значимое доброе дело — обязательно набегут толпы и чего-то захотят отнять.

"Медиабашня", 2003 г.

Если ты делаешь какое-то хорошее, значимое доброе дело — обязательно набегут толпы и чего-то захотят отнять.

В отличие от очень многих художников, в вашем искусстве есть эпичная аполитичность, оторванность от слишком прямых повесток.

Потому что меня интересует искусство про жизнь, которое помогает людям формировать другую, удобоваримую реальность. Делает ее более осмысленной, красивой и во всех отношениях более богатой. Для меня это невероятно важно, и мне хотелось бы думать, что именно эта позиция и привлекает людей. Сложная, свободная, созерцательная, и трудовая жизнь и искусство, которые тесно связаны друг с другом. А политика — это всегда борьба за власть, меня это никогда не волновало и не волнует. Нужно заниматься жизнью, а не политикой. Митьки, кстати, говорили, что водка бывает двух типов: хорошая и очень хорошая, а власть — плохая и очень плохая. Вот на моем веку в России никогда не было хорошей власти, и я уже не жду этого, поэтому на нашем кусочке земли я пытаюсь устроить полноценную, интересную жизнь. И все больше и больше людей стремятся сюда приехать, чтобы поучаствовать в этом процессе.

Мы производим некую экспансию пространства и территории, которая была когда-то была пустой — такой же богатой природно, как и другие, но почему-то не посещалась. Здесь мог бы быть завод, могла бы быть часть города, и люди бы появились, конечно, но искусство не портит природу, не нарушает течение бесконечно древней жизни и притягивает к себе. И во Францию, и в Японию меня зовут примерно за тем же — на территории, брошенные или не освоенные людьми. Искусство интеллектуально заряжает. Что точно манит людей, я не знаю, но их точно манит, и для меня этого достаточно. Я ничему их не учу, не пропагандирую, мне хотелось бы просто, чтобы они полноценно, красиво проводили здесь время.

"Грачи прилетели", 2014 г.

А какие свои объекты вы считаете самыми важными?

Все большие работы важны и занимают много времени. И поездки во Францию, в Тайвань, в Японию — все значимы. Что я ценю в художнике — когда твой путь как череда работ. Ты ничего иначе выразить не можешь. Может быть смена страны, смена материала, возвращение к чему-то, но все это — непрерывный путь, и ничего в нем нельзя выкинуть и добавить.

Вы следите за современным искусством сегодня? Что думаете про активизм, например?

Почти не слежу, но все вижу. Каждому свое. Молодежь должна свое делать. Какие-то борцы — бороться. Одно время казалось, что "Пусси Райот", Павленский двигают время быстрее, и я внутренне их одобрял. Понимал, что для кого-то это очень важно. Я вообще сторонник того, чтобы искусство меняло жизнь. Я думал, они могут что-то изменить, запустить время быстрее.

Это вообще важно, чтобы художники влияли и на время, и на жизнь.

И все должно быть — и интернет-искусство, и граффити, но все должно быть уместно и органично встроено в среду. Я же могу только о своем сказать — эту землю надо по возможности обустраивать вместе с художниками. Наша земля велика и обильна — разделите ее на владения и отдайте разным художникам. Чтобы появилось как можно больше мастеров, работающих в природных пространствах. Можно и нужно быть таким латифундистом — получать определенную выгоду от искусства, но, главное, не довлеть, дать художникам возможность свободу высказывания, доверять им.

Ваше искусство мне кажется довольно мужским — возведение, работа с деревом, металлом... У вас в никола-ленивецких промыслах задействованы вообще женщины?

Если начать с конца — у "Угруана", это объект 2020 года, на последнем этапе, конечно, все делали мужики — лазили, сваривали, но основная тяжесть длительной работы лежала, конечно, на женщинах. Их у нас не очень любят брать на работу, честно, но у меня в мастерской всегда только рады. Они зачищают и красят лозу в моей артели. У нас есть и более обычные для женщин должности, и много — поварихи, бухгалтеры, кастелянши, это понятно. Но по художественной части женщины меньше идут пока. Но все, кто просился, и все, кто хочет, — все у меня занимаются работами по обработке дерева. Я их периодически к этому призываю, потому что просто они это любят сами. С бензопилой они не хотят! Если бы хотели — да пожалуйста. Но отношение самих женщин такое: когда заканчивается лоза, они не пойдут в лес за новой партией. Говорю: "Берите пилу и идите!", но не идут: "Почему мужики нам не помогают!" И я не знаю, то ли от дикости, то ли наоборот — все же с феминизмом до конца-то непонятно. Тысячелетние привычки же есть по разделению труда. Вот строгать лозу им нравится. У меня есть Дульсинея Филипповна, как я ее называю: ни красить, ни рубить лозу — не ее дело, она именно чистить лозу обожает.

"Ротонда", 2019 г.

Вот художник дожил до успеха, пережил один, другой, потом устал... Что может его мотивировать, должен ли он снова бороться за успех?

Зрелый художник уже не должен ни за что бороться. Ни за место в жизни, ни за место в истории. Что случилось, то случилось. Единственная мотивация — это доделать, дообъяснить то, что сам не до конца понял и не смог остальным объяснить. Довершить, закончить свою мысль, чтобы она была понятной. Искусство должно быть понято людьми. Пусть будет одна мысль, как в хорошей статье, но главная. Глядя назад, ты видишь путь, в котором, как на дороге, какие-то куски могут быть замусорены, с ямами, но ты должен все это завершить, сделать себе понятным. Неясность меня раздражает. Сделай так, чтобы самому себе было все ясно в первую очередь. Как только все сложится внутри тебя, ты становишься читаем.

Слева направо: "Корабль", "Медиабашня", 2003 г., "Сожжение Зиккурата", перформанс Г. Виноградова

Фото: архив Николая Полисского